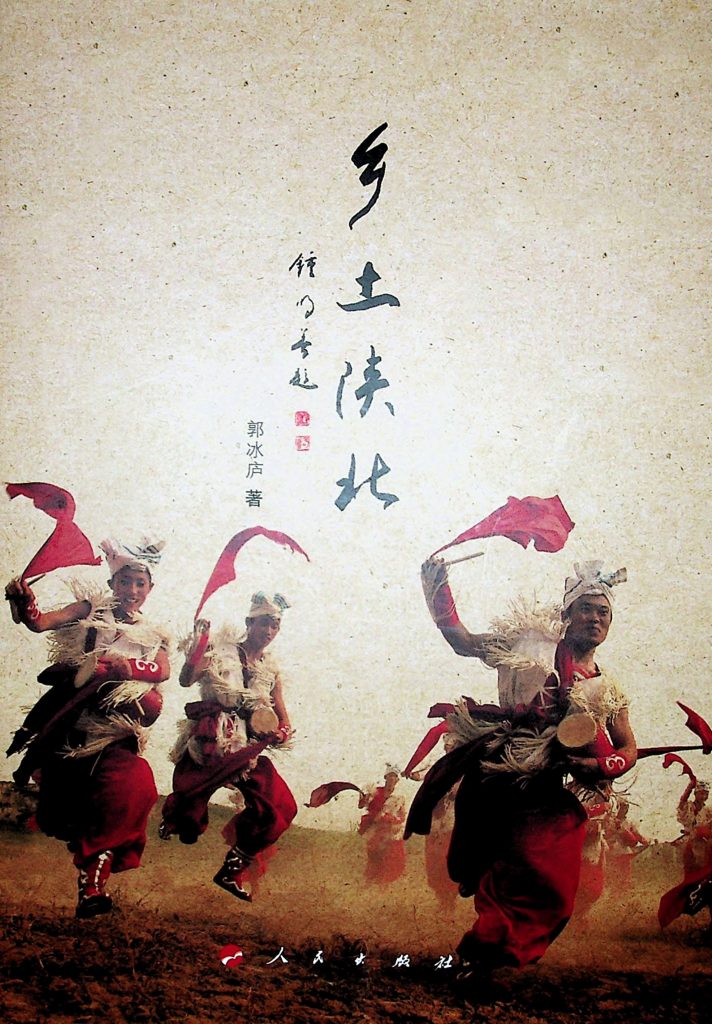

《乡土陕北》郭冰庐 著 2015年

深情系黄土乡愁一首歌

——序郭冰庐《乡土陕北》

当人们在“物”的现代化中守望乡愁,在“人”的现代

化中重新认识乡愁之时,我们常常会思考乡愁的内质究竟是

什么。在我看来,它是看得见、摸得着的山和水,它是深藏

的、喷薄的惦念与感情,它是人们相信和依靠的生活信心和

生存信仰,归棱结底,乡愁牵引人与造化人的力量的终极,

在于它是一种由外向内累积的精神文化,是人们赖以生活的

根和对根的记忆。对故土的热恋是人类永恒的乡愁,也是对

民族文化的强烈认同。无论什么时候,人们都渴望有一个地

方可以安放自己的肉体和心灵;无论什么时代,人类都难以

割舍对于家园的依恋与记忆。只有留得住乡愁的地方才能锁

得住记忆,只有锁住记忆的土地才能够承载人们对美好生活

的向往。走得越远,人们越会意识到,正是那些平常的,甚

至使人倦怠的生活细节才是人生稳稳的幸福底色;正是那种

散漫的、基本不易察觉的情感才是支撐人们生存的信仰和前

行的底气;正是那些寻常的物和静静流淌的时间才汇聚了一

方地域文化的底蕴;正是这些底色、底气和底蕴,才形成了

一个民族旺盛的生命力、感召力、凝聚力,形成了世代延续

的精神支柱和心灵寄托。“推土机推不出和谐社会”,中国

人的过去、现在和未来,社会主义核心价值观的形成都离不

开中国传统文化的老根。因此,中国优秀传统文化的传承与

保护一直强调对具有地域风格的古民居等物质载体的保护,

特别重视对当地民间精神内核和文化内涵进行挖掘整理,特

别珍惜对乡土文化、乡土情感的记忆与传承。

郭冰庐先生的《乡土陕北》,就是这样一部倾注全部情感记录陕北根系

文化和乡愁记忆的著述。

陕北,是一个充满历史感的地域性概念。“这里有盘古氏开天辟地的

传说,有人文初祖轩辕黄帝的伟业,也有大禹治水的足迹”。陕北还是一个

遍布华夏文明印记的文化性概念。作为农耕文明与草原文明的分界线,这里

有着多维、古朴、壮丽的风姿与神韵,是华夏族与各少数民族相互融合的大

舞台。大自然的鬼斧神工赋予这里以粗犷豪迈,古老悠久的历史积淀出这里

的独特民风。走进陕北的黄土高原,就会感知到这片土地上特有的恢宏、博

大的气势。无处不在的文化因子,浸润着黄土,流淌在河川,扎根在窑院、、

这里的自然景观与人文景观有机契合,交相濡染,构成了一幅幅摄人心魄的

宏伟画卷。“背靠着黄河哟面对着天,陕北的山来山套着山”,为陕北勾勒

出特色鲜明的地域性特征。这里的世界平凡而壮美,这里的人生朴实而铿

锵。“米脂的婆姨,绥德的汉’’,为这片雄浑的天地演绎出无数的传奇和浪

漫。黄土高原的魂魄支撑着卑躬苦行的人民,玉成了乐观豁达的褚神,铸造

出强悍果敢的天性,吸引着人们对这里的风土人情充满不变的向往:人们以

想象的翅膀飞向它,以探索的脚步走进它,以艺术的姿势解释它,渴望与这

一片辽阔的土地接壤,与这里人们的命运共振。

郭冰庐先生的《乡土陕北》,便是这样一部从黄土地里生长出来的书。

郭冰庐的《乡土陕北》是他多年热恋黄土地的结晶。在他的笔下,陕北

的文化记忆是立体的、温存的,陕北的乡愁是可见的、可触摸的。窑洞,就

是其中的一个代表。窑洞是陕北农民的象征,对于很多土生土长的陕北农民

来说,辛勤劳作一生,最基本的愿望就是修建几孔窑洞。“有了窑、娶了妻

才算成了家、立了业。男人在黄土地上刨挖,女人则在土窑洞里操持家务、

生儿育女。”可以说,“烧柴点炕,满窑生暖,主窑坐炕,其乐融融”的小

小窑洞浓缩了这片黄土地的别样风情,代表着陕北百姓的生活理想。走进了

窑洞,也就走进了陕北人的心窝。在陕北地区,人们惯用当地天然的地貌条

件,选择土质较好,干燥、向阳、避风的地带铲平土崖面,挖洞成形,甚至

可连挖数孔成排,再调和细泥抹光洞内四壁,待自然风干后,再安上门窗,

一孔新窑就告建成了。这种土窑洞宽敞亮堂,冬暖夏凉,非常适合当地的气候

条件,可谓是“天人合一”的典范。近些年来,随着农民生活水平的提高,

居住条件的改善,以及新农村建设和大规模实施的小康屋和窑洞搬迁工程,

使曾经养育了无数代人的窑洞正在被人们废弃,逐渐走向消亡。很多村民以

为告别窑洞就是告别贫困,能在原上建房就是走向富裕。一部分率先富起来

的农民开始告别土窑洞,搬进了土木砖结构的房子居住。原先那一排排依山

而建、参差错落的窑洞,逐渐被原面上一排排红砖碧瓦、漂亮美观的房屋所

取代。人们不由担忧,窑洞连同其中的民风民俗会成为一种渐行渐远的风景

吗?在《乡土陕北》中,郭冰庐以赤子的情怀、理性的眼光、严谨的思考把

窑洞文化的前世和今生,对陕北人民与窑洞的缘分和情分进行了细致的梳理

和细腻的呈现,用他多年的坚守与理性的思索给了我们信心。他不仅忠实地

记录了窑洞文化旧的因子,也客观展现了窑洞文化新的质素,使我们不仅看

到了陕北窑洞昨天的遗存与风采,还看到了陕北窑洞今天新空间与新发展的

可能。这使得他的研究更加耐人寻味,也更加具有指向今天的现实意义。郭

冰庐热情歌颂了过去的陕北,理性勾勒了未来的陕北,真诚沟通了 “文化”

的陕北与“生活”的陕北,他的所作所为对于研究窑洞的过去、现在和未来

部功不可没。他不仅是文化的坚守者,在某种程度上也是文化的创造者,并

因此成为了更好的坚守者。这种文化的自觉会感染人,这种文化的先觉也会

引导人。

在《乡土陕北》中,郭冰庐还倾注了大量的心力去深嚼和描绘陕北这

块土地上“文化共同体”的内涵与外延,不仅涉及“文化共同体”的宗教信

仰、文化信仰、道德信仰、民族信仰,还研究了它们是如何使人们身心安

住,怎样影响了人们的生活态度与生活方式,怎样使人们的生活内容更充

实、更美好。在这里,我们得以解读陕北人性格中守的耐性与走的冲力的基

因密码,得以体味陕北人忍让的本分与反叛的倔强所造就的生命张力。我

想,郭冰庐先生之所以能够以八十多岁的高龄孜孜不倦地对陕北进行全方

位的研究,能够为了研究其中的某一个民俗事象殚精竭虑地跟踪考察二十多

年,正是因为他的身上有这个“文化共同(本”的底色,血脉里奔腾着这个“

文化共同体”的因子,它赋予郭冰庐对这片黄土地天然的热恋,这份热恋又

赋予郭冰庐对陕北文化一生的执着,这样的执着成就了其形而下的田野作业

的可信与形而上的理论研究的可敬。

黄土地上有黄土地人,黄土地人有黄土地恋。翻开郭冰庐先生的《乡土

陕北》,我仿佛看到了一个骨骼清晰、血肉饱满的陕北正生动、真切、完整

地呈现在眼前。在郭老的笔下,陕北特有的民族融合历史、民间信仰、文化

共同体生成、节令文化和民间艺术起源,各自成章又相映成趣。一个绌烂、

丰富、神秘的乡土陕北,以昔曰的傲人,今天的喜人,亘古不变的动人,强

烈地触动着人们的神经,震撼着读者的心灵。对于郭冰庐老先生来说,研究

黄土地文化不仅是对既有文化的反观和记录,还是对现代人生活的反映和反

思,其本身就是一种生活方式和人生境界。郭老在寄绐我书嗨的附信中有这

样一段话:“本书以陕北高原的广阔地面为主要地缘研究对象,以生态环

境、生存环境与人文环境为参照系,结合陕北世所瞩目的人文地理特点,对陕

北民间风俗文化中具有代表性的民俗事象做了调查研究”我想这样回复给鈣

老,不知道是不是恰当:这是一个生存在黄土地上的人以陕北高嗥为主要爱恋

对象,以赤子心怀甚至“死缠烂打”为主要追求方式,与这片土地从童年到老

年,从懵懂到觉醒,从怦然心动到渐渐痴迷,从遐想到行动,从“纸上谈兵”

到“千里跋涉”,从情怀到责任的漫长的、动人的“恋爱史”。这不仅是一本

陕北乡土经典的民俗志,更是一个陕北汉子精彩的“人生志”、

2015年8月6日

欢迎关注「榆林记忆」微信公众号,咱榆林地方书籍原文电子书为您及时送达!

我用夸克网盘分享了「《乡土陕北》郭冰庐 著.pdf」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」在线查看,支持多种文档格式转换。

链接:https://pan.quark.cn/s/7b7d599e4451

提取码:ZZzi

《乡土陕北》郭冰庐 著 2015年:等您坐沙发呢!